Tanren塾塾長 鈴木亮司です。

「大腰筋は腿上げで鍛えられる!」

「太ももを高く上げるほど大腰筋が鍛えられる!」

ということを耳にします。

実際これは効果があるのでしょうか?

結論から言いますね。

答えは“NO“です。

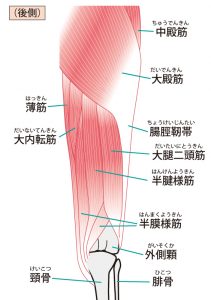

ではまずは大腰筋のついている部位を見てみましょう。

真ん中にある背骨(脊椎)と太ももの骨(大腿骨)を繋いでいます。

大腰筋を全部動かそうとすると背骨と大腿骨を一緒に動かさないとダメなのがわかりますね。

肋骨の下辺りから腿の付け根にかけてついています。

腿上げだと動く筋肉は太ももの筋肉と大腰筋の下の方だけですね。

全く大腰筋が動かないというわけではありませんが、一部が動いているだけになってしまいます。

筋肉の端だけ動かしたとしても鍛えたとは言いづらいですよね。

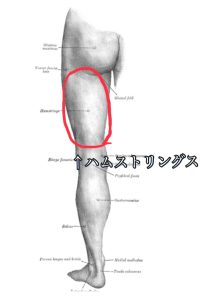

先日「大腰筋を鍛えても走るのは速くならない。」と語っているトレーナーを見かけました。

それはYouTubeだったのですが

「大腰筋は腿上げで鍛えられる。

腿上げをしても身体は前に進まない。

だから大腰筋を鍛えても走るのは速くならない。」

という結論でした。

これに対抗するわけではありませんが筑波大学の久野教授の研究によると大腰筋の太さと走行速度の関係性は認められています。

国立スポーツ科学センターでも大腰筋の太さと走る速度は研究結果として出ています。

100メートル元世界記録保持者アサファパウエル選手と日本代表選手の朝原選手のMRI画像の大腰筋の断面積の違いを示したものです。倍近く太さが違いますね。NHKのミラクルボディの特集です。

このことから大腰筋と走る速度の関係性は疑いがありません。

問題はどの様にしたら大腰筋が働くのか?ということが争点です。

先ほども書きましたが大腰筋は鳩尾から着いています。

腿上げのときも鳩尾(みぞおち)

今度は腰椎や骨盤から動かした腿上げ。

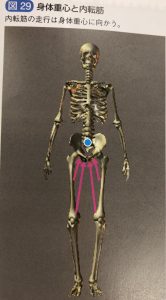

大腿骨と脊椎を繋いでいるわけですから骨盤と脚の両方を動かさ無いと大腰筋はきっちり働かないという結論です。

そもそも大腰筋の働きは、「股関節の屈曲」とありますが、どこからの屈曲なのかといえば

股関節伸展位置からの屈曲が最も強く働くとされています。

この動作は後ろ足を引き戻す時の動きです。

また別の実験では走行時の着地の直前、いわゆる地面を踏み込む瞬間にも大腰筋が働いているというデータがとられた実験もあります。

その時の動きが骨盤がどう動いていたかということは筋電図のデータからはわかりませんが、歩幅を出そうと思うと股関節の屈曲、伸展だけではなく、骨盤の動きを伴うことでストライドが広がります。

ちなみにアサファパウエル選手やアサインボルト選手たちジャマイカ勢はスプリント(短距離)の練習をすると走り終えた後、背中やお腹周りを痛そうに押さえているそうです。

これは胴体の捻りを走行時に使用していたことが予想されます。

走るといえば、下半身を使うといえば

太ももとか股関節のイメージが強い様にも思いますが、胴体の真ん中辺りから足として使っていることが予想されます。

そのためにはお腹周りが硬いと難しいですね。体芯力®︎体操でお腹周りを柔らかくしておいてから腿上げをすると効果的です。

腹筋や背筋でお腹や腰周りをガチガチに固めてしまうと大腰筋の働きが阻害されてしまいます。

骨盤や背骨を柔らかく使うことが体芯力®︎で1番重要視しています。

走るときも股関節だけでなく背骨と骨盤の動きを連動させることがポイントです。